Ayer fuimos de excursión a Bilbao en grupo compacto. Dejamos el coche en Santurce y, primero caminando por el borde de la ría con la falda remangada y después en autobús, no tardamos en llegar a la Plaza Moyua con una idea bien formada de lo que es eso que llaman la margen izquierda del Nervión. Fuimos a buscar restaurante a la parte vieja. Comimos. Y luego paseamos por todo ese acondicionamiento recreativo que hay por la margen derecha hasta llegar al museo de marras. Tomamos allí un café y luego dimos una vuelta por los alrededores. Desde luego que sorprende por lo bien y bonito que esta todo. Orden, limpieza, señorío y la amabilidad de la gente. Se ve y se siente como en pocos sitios. Luego, cogimos el metro de regreso a Santurce. Iba hasta los topes y, cosa sorprendente en los tiempos que corren, no se veía una sola cara que denotase extrañas procedencias. La homogeneidad étnica era total.

En resumidas cuentas, Bilbao ya no es Bilbao/ que es segunda Washingtón/ tie el recreo y to la hostia/ de una culta población. Nada que ver con aquella que yo vi un día 6 de diciembre del año 1995. Ésta la crónica negra de aquel día aciago:

"Salí a media tarde hacia Bilbao con la finalidad de hacer, al menos, la ida de día. A las siete ya había llegado, así que me quedaron dos horas para dar una vuelta antes de ir a la estación de autobuses a recoger a C. Caía una lluvia sucia arrastrada por un viento de nordeste que hacía que las calles estuviesen semidesiertas. A pesar de los adornos navideños -o quizás a causa de ellos- el ambiente me pareció un tanto lúgubre. En un escaparate de la Gran Vía, en El Corte Inglés para ser exactos, había una representación de la Epifanía que había congregado a unas cuantas familias con numerosa prole menuda; sonaba un villancico pegajoso que repetía hasta la saciedad lo de que el Niño Dios ha nacido ya. Delante del teatro Arriaga había una concentración silenciosa de familiares de presos de ETA con pancartas que pedían amnistía y otras medidas de gracia; era gente con cara de pocos amigos y, si se piensa bien, no es para menos, porque menuda papeleta debe de ser tener a un hijo en la cárcel. Y más cuando lo está por las malas ideas que le has metido en la cabeza cuando era niño -supongo que niño dios-. Me dio pena aquella gente y deseé de todo corazón que sus deseos se cumplan tan pronto como estén dispuestos a dejar de hacer el ganso y a pedir perdón por todo el sufrimiento que han producido a tantos inocentes con sus fantasías. Me metí por el Barrio Viejo en busca de la animación que otras veces había encontrado en sus calles; los pocos transeúntes que crucé iban apresurados y en los pocos bares que permanecían abiertos no se veía un cliente; me extrañó aquella desolación y seguí deambulando al albur entretenido con la lectura de los numerosos pasquines y pintadas que embadurnan todo lo vertical que está al alcance de la mano -en muchos sitios se notaba que habían utilizado escalera para ganar espacio y magnificar las consignas-. No tardé en caer en la cuenta del porqué de aquella desolación: justo a la vuelta de una esquina me tope con un despliegue policíaco considerable; uno de aquellos agentes, todo enfundado en negro, salvo los ojos y la boca, se dirigió a mí para indicarme que mejor sería que me fuese a pasear por otro lugar más acogedor. Me aparté unos metros más allá, hasta un refugio que me pareció apropiado para observar lo que pudiera ser que estaba a punto de sobrevenir. No pasaron ni dos minutos antes de que un fuerte rumor anunciase que por uno de aquellos callejones se aproximaba una marea humana: no tardó en aparecer, justo por el lateral de una iglesia, un flamear de ikurriñas que me desveló todo el misterio de la situación. Unos segundos más tarde ya habían empezado las carreras y el lanzamiento de todo tipo de proyectiles: no lo dudé ni un instante y salí de aquella trampa a toda pastilla en busca de ambientes más amables. Crucé de nuevo la ría en dirección al ensanche en donde maté el tiempo que me quedaba echando una ojeada a una de las estaciones del metro que se acaba de inaugurar; había oído maravillas -no en vano en Bilbao tienen fama de exagerados- sobre tal obra de ingeniería que, por lo visto, ha diseñado un arquitecto muy famoso... bueno, me pareció un lugar exactamente igual a los cientos que he visto en mi vida cuando he necesitado el metropolitano para trasladarme. Como se acercaba ya la hora convenida para la llegada de C. y no había nada mejor que hacer, tomé el camino hacia la estación de autobuses; traía un retraso de más de una hora. Maldije no haber previsto el percance porque por allí no había nada que ver y no había llevado nada con lo que entretenerme. Cuando por fin apareció el autobús, vi con sorpresa como aparcaba en la vía pública, justo en el lugar donde una muralla de bolsas de basura le separaba de los que esperábamos en la acera -¿por qué no usarán contenedores?, ¿será para diferenciarse en algo de Madrid?-. La recuperación de los equipajes por parte de los viajeros fue una verdadera epopeya, con el mozo de cuerda lanzando las bolsas de viaje por encima de toda aquella inmundicia... en fin, “gente tan elegante/ nunca yo he visto/ como en Bilbao”, dice una canción; no sé con qué fundamento. Intentamos cenar algo antes de ponernos en camino, pero sólo dimos con tabernas ruidosas y de aire espeso en el que ofrecían pinchos de aspecto grasiento y cochambroso; al final desistimos pensando que por el camino encontraríamos algún restaurante...

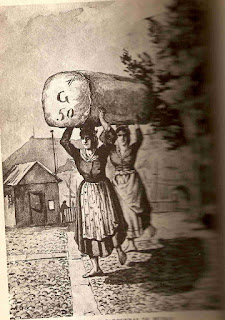

No sé, pero creo que me he excedido en los tonos negros al pintar la ciudad del Nervión; sin duda me ha traicionado el estado de ánimo o, quizá, me haya dejado llevar de la animadversión hacia lo vasco que, con gran dolor de mi corazón, me ha ido ganando la razón, atentado a atentado, hasta dejarla inservible para el juicio equilibrado. El caso es que siempre he tenido muy mitificada esa ciudad; para un santanderino siempre ha sido la referencia más próxima al cosmopolitismo; desde mi pueblo hasta allí no hay ni cien kilómetros. Siempre recordaré como uno de los días más gloriosos de mi infancia la primera vez que estuve allí; quizá sea así, más que por lo que descubrí en mi primer contacto con una gran urbe, porque fue la única vez que tuve en exclusiva la atención de mi padre. Se le había estropeado una pieza fundamental del aparato de rayos X y la forma más rápida de arreglarla era llevarla hasta la delegación que la casa Siemens tenía en Bilbao. No tengo ni idea de cual pudo ser la causa por la que se decidió que fuese yo y no mi hermano, o los dos a la vez, quien debía acompañarle; quizá quisieron compensarme por las buenas notas que había sacado aquel curso o, sencillamente, trataron de mejorar mi autoestima alicaída por la condición de segundón. ¡Vete a saber! El caso es que dormí muy mal la noche previa, con todo tipo de pesadillas que hacían una y otra vez abortar el viaje. Cuando mi madre vino muy temprano a llamarme ya estaba más despierto que unas castañuelas. A las seis de la mañana ya corríamos por la carretera -en uno de aquellos “cuatro-cuatro” que hoy día parecen cosa de juguete- y, a las ocho, más o menos, hacíamos cola frente al transbordador de Portugalete para cruzar la ría. No sé si papá escogió aquella opción para entrar en la ciudad por ser la que mejor se acomodaba a la finalidad de la empresa que allí nos llevaba o si lo hizo expresamente para impresionarme con la visión de aquel mamotreto de hierro; da igual por lo que lo hiciese, porque lo que cuenta es que todavía, casi medio siglo después, conservo intacta en mi memoria la emoción que experimenté al verme suspendido de aquellos cables -me parecían hilos quebradizos- sobre las aguas marrones de la ría. Recuerdo perfectamente el restaurante en el que comimos y, también, la guinda de la jornada, la tienda en la que me compró una gabardina –acaso la primera no heredada-. Pero en medio de aquella orgía de nuevas y agradabilísimas sensaciones, lo que creo que me impactó más fue la intensidad del tráfago urbano y lo grande que era todo. Comparado con Santander, mi máxima referencia, parecía cosa de locos. Total, que aunque sólo sea por aquel día, Bilbao siempre estará en un lugar preferente de mi corazón y, por tal, me pone triste que ahora tengan allí tan mal rollo porque unos cuantos padres -seguramente bien intencionados, aunque ignorantes- se hayan empeñado en educar a sus hijos bajo el lema de la cruz y la espada. ¡Pero hombre, si ya hace veinte años que murió el dictador! ¿Por qué no dejarse de mandangas redentoras y dedicarse de una vez por todas, entre todos, a poner un poco más cómoda la ciudad? ¿No se dan cuenta de lo necesario que es? No sé, pero Ángela y Marga que la frecuentan mucho dicen que es fenomenal -claro que están en esa edad en la que toda novedad lo es-; dicen que hay mucho nivel -musicalmente hablando- y que la gente es muy amable, cosa que no tengo motivos para no creer porque tal apreciación coincide con mis viejas experiencias. De todas formas, no puedo evitar que lo que vi ayer me trajese a las mientes lo que me han contado que pasaba cuando, allá por los años treinta y cuarenta, la gente normal, buena y amable, de buena parte de Europa, consintió que la gente violenta se hiciese dueña de la calle... para qué seguir."

Mario Onaindía pensaba que el "lío", que dicen por allí, se acabaría del mismo modo que se acabó el carlismo militante. Un día algún padre se puso a contar la batallita y su hijo, ya maduro, le soltó: "Aita, déjate en paz de batallitas". Supongo que alguno de los hijos que han tenido que hacer mil kilómetros hasta el Puerto de Santa María para ver a su padre durante veinte años, al llegar a la madurez habrá repetido ya la misma frase y, como pasa en la física de las partículas, ese efecto habrá producido la reacción en cadena que tú acabas de ver. La realidad nunca engaña. Lo dijo con otras palabras uno de ellos en el Parlamento: tantos muertos para al final reconocer que no merecía la pena. Como decía tu amigo Enrique en "El Sol del Membrillo": "Antonio, que ridículo sería esto si no fuera tan serio".

ResponderEliminarEsto es lo que dice Félix de Azúa en el último artículo de su blog:

ResponderEliminar"Este absoluto olvido de Grecia o esta imagen de Grecia cada día más intempestiva, se remata por el lado político gracias a los regímenes actuales que se parecen a los egipcios, como los emiratos árabes, Cuba, algunos pueblecitos vascongados, Corea del Norte, en fin, esos lugares en donde la teocracia se une al uso estúpido de la violencia contra el contribuyente. En cambio, no se me viene ahora a las mientes un solo régimen político actual que se parezca a Grecia"